お経の成り立ちと伝来について|ユネスコ「世界の記憶」に「増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書」が登録

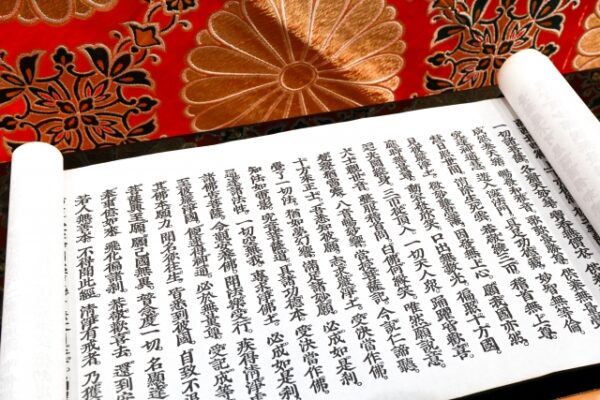

令和7年4月2日~17日にフランスのパリで開催された第221回ユネスコ執行委員会の審議で、ユネスコ=国連教育科学文化機関は歴史的に重要な記録物の保存を目的とする「世界の記憶」に、「増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書」の登録を決定しました。文部科学省:「増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書」のユネスコ「世界の記憶」登録決定について

ユネスコの「世界の記憶」とは、世界的に重要な記録物を保存、アクセスを促進することを目的として1992年から始まった事業です。

「増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書」は12世紀から13世紀に中国と朝鮮で制作された木版印刷の仏教聖典群です。

三種というのは

①中国、南宋時代(12 世紀)に開版(版木が作成)された思渓版大蔵経 5,342 帖

②中国、元時代(13 世紀)に開版された普寧寺版大蔵経 5,228 帖

③朝鮮、高麗時代(13 世紀)に開版された高麗版大蔵経 1,357 冊

の三種類のことで、総数は約1万2000点に上り、17世紀初頭に徳川家康が日本全国から集め、浄土宗の大本山である増上寺(東京・港区)に寄進したものです。

多くの大蔵経が王朝の変遷や戦乱により散逸する中で、15世紀以前に作られた大蔵経がほぼ完全な状態で所在されていることは世界で他に類を見ないとされ、仏教研究の基礎をなすのはもちろん、漢字文化、印刷文化の観点からも貴重な資料となっています。

日本に関連する「世界の記憶」の国際登録はこれで9件目です。

このような歴史的に重要な資料が日本にあるということは喜ばしいことですが、そもそもお経とは一体どのようなものかご存じでしょうか。

(1)お経の成り立ち

約2600年前、インドで活躍されたお釈迦さまが、35歳で仏のさとりを開かれてから80歳でお亡くなりになるまでの45年間、説かれた教えが仏教です。

そのすべては「一切経」に書き残されています。

お釈迦さまがお亡くなりになった後、高いさとりを開いた500人のお弟子たちが集まり、まず代表の一人が、お釈迦さまのご説法を「このように私は聞きました」と語り、その内容に間違いがないか500人で徹底討議して、全員一致した時だけ書記が記録していったと伝えられています。

このことを「仏典結集」(ぶってんけつじゅう)と言います。

(2)記憶力抜群の阿難尊者

仏典結集の中心的役割を果たしたのが、阿難(あなん)というお弟子です。

阿難尊者は、お釈迦さまにいちばん長く随行したお弟子で、お釈迦さまの説法は欠かすことがなかったので、「多聞第一」(たもんだいいち)といわれています。

また記憶力抜群で、お釈迦さまのご説法を非常によく覚えていました。

その阿難が、「このように私はお釈迦さまから聞きました」と言って語ったので、どの経典も「如是我聞(是くの如く、我聞く)」から始まっています。

(3)お経が漢字で書かれている理由

お釈迦さまはインドの方ですから、当時のインドの言葉で教えを説かれました。

それなのになぜ、お経は漢字ばかりで書かれているのでしょうか。

それは仏教伝来の歴史を知れば分かります。

お釈迦さまの説かれた仏教は、インドから中国へ伝わりました。

何頭もの馬に積んで運ばれた膨大な数の経典は、インドの言葉から中国語に三蔵法師によって翻訳されたのです(仏典漢訳)。

「三蔵」とは、経・律・論の三つをいいます。

「経」は、お釈迦さまのご説法を記録したもの。「律」は、お釈迦さまが仏弟子たちに定められた戒律。「論」とは、龍樹・天親など菩薩と呼ばれる方が「経」を解釈して書かれたご著書のことです。

お釈迦さまも菩薩方もインドの方ですから、経・律・論はいずれも昔のインドの言葉で書かれています。

そのためお経を中国の人に伝えるには、中国語へ翻訳しなければなりません。

しかも仏教の翻訳は、単純に言葉を置き換えるだけでは済まない危険をはらんでいます。

中国の語彙にない翻訳不能な仏語を、ではどう伝えるのか。一言違っても意味が変わり、仏意を曲げることにもなりかねない。

ゆえに翻訳者は、インドと中国、双方の言語を熟知していることはもちろん、経・律・論の「三蔵」に精通し、仏教の教えに明るいことが必須でした。

そのような翻訳家のことを「三蔵法師」とか、略称して「三蔵」といわれます。

中でも有名な翻訳家が、芸術的で流麗な筆致で知られる鳩摩羅什(くまらじゅう:『阿弥陀経』の訳者)や、かの西遊記のモデルになった玄奘(げんじょう)などです。

それがそのまま、朝鮮半島を経て日本へ伝えられたので、お経はすべて漢字で書かれているのです。

(4)「読経は死人のごちそう」なのか

「読経は死んだ人のためになる」という考えは、世間一般の常識になっています。

ですから葬式や法事ではお経が読まれます。

しかしこのような考えは迷信だと徹底的に破られたのが、実に仏教を説かれたお釈迦さまでした。

それは、上記のようにお経がどのように成立したかを知るだけでも明らかでしょう。

お経は、お釈迦さまが苦しみ悩む生きた人々を幸せにするために説かれた説法を、弟子が後世の人のために書き残したものですから、死人に説法されたものは一つもありません。

あくまでも、生きている人を生きている時に、本当の幸福に導く教えが書き残されているのです。

一切経は七千余巻あるといわれます。その膨大なお経には一体何が教えられているのでしょうか。

その根幹の教えを『因果の道理』と言います。

こちらの記事で解説しています。

では『因果の道理』とは、どんな教えなのでしょうか。

最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)

- すべての人に真の元気を与える妙法「南無阿弥陀仏」の偉大な力(前) - 2026年1月12日

- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(後) - 2025年12月15日

- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(前) - 2025年11月30日

の頭も信心から|あなたは何を信じていますか?-150x150.jpg)